Baisse de l’Aide Publique au Développement en 2026 : quel futur pour la solidarité internationale ?

La France s’apprête à opérer une nouvelle baisse drastique de son aide publique au développement (APD) en 2026, dans un contexte de redéfinition des priorités budgétaires. Cette orientation inquiète les acteurs de la solidarité internationale, qui y voient un recul historique des engagements français face aux enjeux mondiaux.

Une trajectoire budgétaire en recul

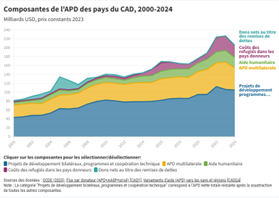

L’annonce d’une baisse de l’APD intervient après une série d’engagements non tenus. En 2021, la France promettait d’atteindre 0,7 % du revenu national brut (RNB) alloué à l’APD d’ici 2025, un objectif conforme aux recommandations internationales. Pourtant, le PLF (Projet de Loi de Finances) 2026 propose un recul significatif de ces moyens. Cette proposition représente une coupe budgétaire de l’APD de 700 millions d’euros soit une baisse de près de 19 % par rapport à 2025. Entre 2024 et 2026 on comptabiliserait une baisse cumulée de près de 2,3 milliards d’euros. Un retour en arrière brutal, qui pourrait ramener l’APD française à environ 0,38 % du RNB en 2026, un niveau équivalent à celui de 2016. Ces chiffres témoignent d’un effondrement de l’effort de solidarité internationale. Ils laissent craindre la suspension ou l’abandon de nombreux programmes en cours, et rendent la planification des interventions humanitaires et de développement quasi impossible pour les ONG françaises.

L’annonce d’une baisse de l’APD intervient après une série d’engagements non tenus. En 2021, la France promettait d’atteindre 0,7 % du revenu national brut (RNB) alloué à l’APD d’ici 2025, un objectif conforme aux recommandations internationales. Pourtant, le PLF (Projet de Loi de Finances) 2026 propose un recul significatif de ces moyens. Cette proposition représente une coupe budgétaire de l’APD de 700 millions d’euros soit une baisse de près de 19 % par rapport à 2025. Entre 2024 et 2026 on comptabiliserait une baisse cumulée de près de 2,3 milliards d’euros. Un retour en arrière brutal, qui pourrait ramener l’APD française à environ 0,38 % du RNB en 2026, un niveau équivalent à celui de 2016. Ces chiffres témoignent d’un effondrement de l’effort de solidarité internationale. Ils laissent craindre la suspension ou l’abandon de nombreux programmes en cours, et rendent la planification des interventions humanitaires et de développement quasi impossible pour les ONG françaises.

Selon Coordination Sud, cette coupe budgétaire menace des milliers de projets de coopération, de lutte contre la pauvreté, de santé, ou encore d’accès à l’éducation. Oxfam France dénonce une « marche arrière historique », alors que les besoins mondiaux n’ont jamais été aussi pressants.

Alors que l’APD représente moins de 1 % du budget de l’État, ces économies apparaissent symboliques mais lourdes de conséquences : elles fragilisent les populations bénéficiaires, les acteurs humanitaires et les ONG. L’aide continue d’être utilisée comme un moyen d’atteindre des objectifs non humanitaires.

En effet, de plus en plus, l’aide publique au développement est instrumentalisée par certains États donateurs comme un levier diplomatique ou économique, visant par exemple à favoriser l’adhésion politique de pays partenaires ou à ouvrir de nouveaux marchés commerciaux. Le rapport The Future of Aid de l’IRIS souligne déjà cette tendance structurelle, où l’aide risque d’être davantage guidée par les intérêts stratégiques des pays du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE que par les besoins des populations bénéficiaires. Coordination SUD dénonce de son côté une dérive de l’aide française vers des logiques de gestion migratoire et de partenariats économiques, éloignant l’APD de ses objectifs fondamentaux. Les ONG en perçoivent directement les effets : détournement des priorités, perte de cohérence et méfiance accrue des populations bénéficiaires. Elles plaident au contraire pour une aide recentrée sur la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et la réponse aux besoins exprimés localement.

Des besoins en constante augmentation

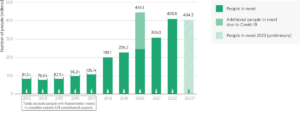

Cette décision intervient dans un contexte paradoxal. Le rapport The Future of Aid – Scenarios for 2040 (CLA, 2024) souligne que les besoins d’aide n’ont jamais été aussi élevés. Les conflits prolongés, les déplacements forcés, les catastrophes naturelles exacerbées par le changement climatique, ou encore les séquelles de la pandémie de COVID-19, ont accru la pression sur les systèmes humanitaires.

Ce rapport rappelle que l’APD ne doit pas être vue uniquement comme une dépense, mais comme un investissement dans la stabilité mondiale, la paix et la prospérité partagée. Réduire ces financements alors que la demande d’aide explose revient à fermer les yeux sur les interdépendances mondiales.

En Afrique subsaharienne, dans les États fragiles ou dans les régions en crise, l’aide française est souvent vitale. Une baisse d’intensité entraine des répercussions concrètes : programmes de santé interrompus, projets éducatifs suspendus, recul des droits humains, aggravation des inégalités.

Une posture européenne ambivalente

À l’échelle de l’Union européenne, la solidarité internationale fait aussi face à des incertitudes. Le 16 juillet 2025, la Commission européenne a publié sa proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034), ainsi que pour le nouvel instrument de coopération internationale : Global Europe.

Avec 200 milliards d’euros alloués à cet instrument sur 7 ans, la proposition semble répondre aux demandes des organisations de la société civile. Toutefois, des garde-fous ont été supprimés : les cibles obligatoires, le mécanisme de contrôle anticipé des États membres et du Parlement ont été retirés au nom de la flexibilité. Si cela peut permettre une plus grande réactivité en cas de crise, cela affaiblit aussi la prévisibilité et la transparence des facteurs prioritaires de fléchage des financements, notamment dans les contextes peu médiatisés et/ou fragiles où la stabilité des ressources est essentielle.

Une politique étrangère recentrée sur la défense : quelles conséquences ?

La baisse de l’APD s’inscrit dans une recomposition plus large de la politique étrangère française : moins de coopération, moins de multilatéralisme, plus de défense et de sécurité. Les budgets de l’armement sont en forte hausse, dans un contexte de guerre en Ukraine, de tensions géopolitiques croissantes, et de réarmement global.

Mais cette bascule est lourde de sens. Comme le souligne Future of Aid 2040, le risque est de favoriser une approche transactionnelle et sécuritaire de l’aide, où les intérêts nationaux priment sur les principes de solidarité et de justice sociale.

Ce recul du multilatéralisme se traduit aussi dans les faits : baisse des contributions aux agences de l’ONU, marginalisation des partenariats avec la société civile locale, recentrage sur des logiques bilatérales d’influence. Une tendance dénoncée, par les prises de position récentes de plusieurs ONG, comme un affaiblissement des mécanismes de coopération internationale, à contre-courant des besoins et des urgences globales.

Repenser les voies de la solidarité future

Face à cette situation, une interrogation s’impose : quel rôle la France veut-elle jouer dans le monde de demain ? Une puissance repliée sur ses intérêts immédiats, ou un acteur engagé dans la construction d’un avenir commun, durable et équitable ?

La solidarité internationale ne peut être la variable d’ajustement des politiques budgétaires. Elle est un levier de transformation, de justice climatique, de résilience face aux crises à venir. Le secteur de la SI, en perpétuelle mutation, a la volonté et les outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre du nexus et de la localisation qui permettent des projets plus inclusifs, plus horizontaux, plus solidaires… encore faut-il ne pas être privé de ses ressources.

Dans un monde marqué par l’incertitude, l’APD est une promesse faite aux générations futures. La CSI soutient le message des ONG à l’attention du gouvernement et refuse l’indifférence à l’égard des missions qui sont les nôtres.

Pour prolonger la réflexion et explorer des pistes concrètes d’action, retrouvez l’ensemble de la communauté d’acteurs de la SI et de l’Humanitaire le 14 novembre à Soliway pour la journée pro et venez assister à la conférence « Comment financer autrement ? Études de cas de financements atypiques des programmes selon les axes d’action » qui mettra en lumière des alternatives innovantes pour soutenir la solidarité internationale malgré les restrictions budgétaires. Puis, le 15 novembre, lors de la journée grand public avec notamment la conférence « Les dispositifs de l’aide publique au développement : À quoi servent vos impôts ? » Une occasion unique de participer au débat sur l’avenir de la solidarité internationale et de porter la voix du plaidoyer.

A NOTER: Cet article a été rédigé avant la démission du gouvernement en date du 8 septembre 2025.

Pour aller plus loin :

- Future of Aid 2040 Unpacking the aid system:: laying the groundwork for transformation 2025 Aid Sector – Causal Layered Analysis

- L’avenir de l’aide humanitaire Les ONGI en 2030

- Budget 2026|Nouvelle baisse pour la solidarité internationale, les engagements du Gouvernement non tenus auront des conséquences désastreuses

- Réaction d’Oxfam France aux premières pistes budgétaires pour le projet de loi de finances 2026

- L’aide publique au développement de la France dans un monde en turbulences : la fin d’une ambition ? Bilan 2017-2024 et perspectives

- En France, la chute des aides au développement consterne les ONG et complique encore la diplomatie présidentielle

- Étiquette : Aide Publique au Développement